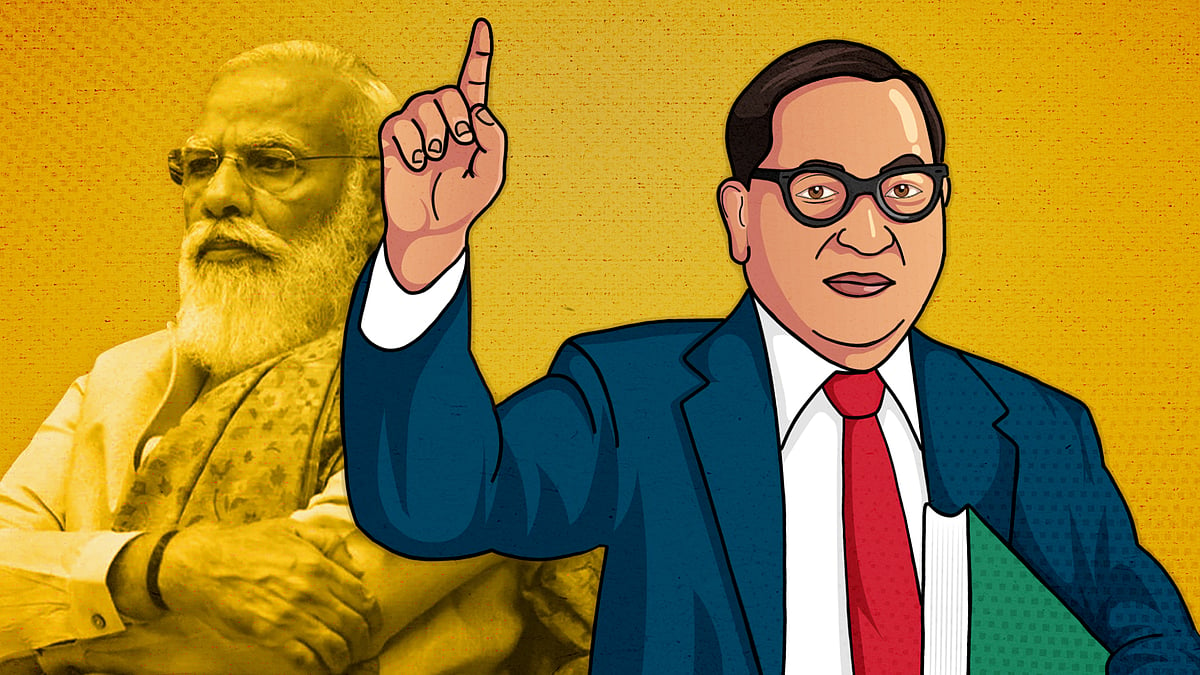

'पक्ष'कारिता: एक पत्रकार के रूप में आंबेडकर को भुलाकर हमने क्या खो दिया

एक पत्रकार के रूप में आरंभिक डॉ. आंबेडकर को भुलाकर हमने भारतीय पत्रकारिता और समाज का जो नुकसान किया है, उसकी भरपाई अब संभव नहीं दिखती.

स्वतंत्र भारत में आंबेडकर को अपनाए जाने में सबसे बड़ी गलती यह हुई कि महार आंदोलन से पहले वाले आंबेडकर को छोड़ दिया गया और बाद वाले को अपना लिया गया. आंदोलन से पहले वाले आंबेडकर हिंदू धर्म के भीतर सुधार चाहते थे और उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के रूप में सवर्णों को रखने में कोई आपत्ति नहीं थी. यह लाइन गांधी के करीब थी, वर्ग-समन्वय और सह-अस्तित्व वाली लाइन थी. हिंसा की महज एक घटना से बदल चुके (बाद वाले) आंबेडकर में प्रतिक्रिया हावी थी. वहां हिंदू और दलित की बाइनरी जन्म ले चुकी थी. कालांतर में इस देश के शासकों ने इस बाइनरी का बखूबी दोहन करते हुए आंबेडकर को दलितों का मसीहा बना डाला और उनके हाथ में संविधान की किताब थमाकर चौक चौराहों पर मूर्तियां खड़ी कर दीं.

इस तरह आंबेडकर को हिंदू समाज और स्वात्रंत्योत्तर आधुनिक राष्ट्र से काटने की प्रक्रिया पूरी हुई. इस प्रक्रिया में यह स्वत: स्पष्ट कर दिया गया कि आंबेडकर जिसके भगवान हैं, उनके हाथ में ली हुई किताब उन्हीं का धर्मग्रंथ है. यों संविधान को भी व्यापक समाज और राष्ट्र से काटकर अलग कर दिया गया. जाति-हिंसा के खिलाफ समतामूलक समाज के हित में काम करने वालों ने चूंकि 1929 के बाद वाले आंबेडकर को ही पकड़ा, लिहाजा उन्होंने हिंदू-दलित बाइनरी को और मज़बूती दी. जो काम कांशीराम ने राजनीतिक स्पेस में किया वही काम राजेंद्र यादव ने साहित्यिक स्पेस में किया.

इस तरह पत्रकारिता और साहित्य का मुकम्मल विभाजन पूरा किया गया. साहित्य के क्षितिज पर दलित साहित्य नाम का सितारा उग आया तो राष्ट्रीय पत्रकारिता के चौड़े आंगन के बाहर दलित पत्रकारिता ने अपना ठीहा लगा लिया. ये सब कुछ बीते 30-40 साल के दौरान बड़ी सहजता और स्वीकार्यता से होता रहा, लेकिन समतामूलक समाज के बारे में सोचने वाले जाति-विरोधी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समाजकर्मियों ने कभी भी 1929 से पहले वाले आंबेडकर को अपनाने और आत्मसात करने की कोशिश नहीं की क्योंकि वहां उनकी अस्मिता डाइल्यूट होती थी. अस्मिताओं और हिस्सेदारी के दौर में यह स्वीकार्य नहीं था.

इसीलिए जब-जब भी अखबारों और पत्रिकाओं में पिछड़ा-दलित कवरेज का सवाल आया और जाति-हिंसा के मामलों पर अखबारों की संवेदनहीनता का रोना रोया गया, उसके समाधान के रूप में बौद्धिकों को केवल एक ही रास्ता सुझाई दिया कि संस्थानों में दलित-पिछड़ा प्रतिनिधित्व बढ़ाने से काम होगा. बीते 20 साल में पत्रकारिता में बार-बार जातिगत प्रतिनिधत्व का सवाल उठा है, लेकिन कभी भी यह हल नहीं हो सका क्योंकि हिंदू-दलित की सत्तर साल से जड़ जमा चुकी बाइनरी मानसिक प्रतिशोध के स्तर पर पहुंच चुकी थी. न तो दलित पत्रकार सामान्य न्यूज़रूम में सरवाइव कर पाया, न ही उसने न्यूज़रूम के सामान्य कायदों में खुद को ढालने की कोशिश की. जो बचे-खुचे जम गए, वे ढल कर वैसे ही हो गए.

इसी का नतीजा यह हुआ है कि अखबारों के लिए डॉ. आंबेडकर आज खानापूर्ति का साधन बन चुके हैं जबकि अखबारी दुनिया से बाहर कुकुरमुत्ते की तरह उग आए सैकड़ों सफल-असफल दलित मीडिया मंचों का गुजारा आंबेडकर के नाम के बगैर नहीं है. आंबेडकर हिंदू समाज की जिस बहुमंजिला इमारत के बीच सीढ़ी लगाने की ख्वाहिश रखते थे, उनके अनुयायियों ने उस इमारत से अपनी मंजिल को ही अलग कर के दूसरा प्लॉट ले लिया.

सोचिए, इस पर सबसे ज्यादा खुशी किसे हुई होगी? जाहिर है, हिंदू समाज के उस वर्चस्ववादी तबके को जो हमेशा से सोचता रहा है कि निचली मंजिल तक कोई सीढ़ी न लगे तो ही बेहतर!

एक पत्रकार के रूप में आरंभिक आंबेडकर को भुलाकर हमने भारतीय पत्रकारिता और समाज का जो नुकसान किया है, उसकी भरपाई अब संभव नहीं दिखती.

लगातार 7वें साल विज्ञापन देकर डॉ. आंबेडकर पुरस्कार देने से मुकर गई सरकार

लगातार 7वें साल विज्ञापन देकर डॉ. आंबेडकर पुरस्कार देने से मुकर गई सरकार मनरेगा में दलित-आदिवासी के लिए न रहेगा फंड, न मिलेगा रोजगार!

मनरेगा में दलित-आदिवासी के लिए न रहेगा फंड, न मिलेगा रोजगार!