रामभक्त रंगबाज़: हिंदी पट्टी की कायर खामोशी को तोड़ता है राकेश कायस्थ का यह उपन्यास

राकेश कायस्थ ने इस उपन्यास को एक तार्किक परिणति पर ले जाने का जोखिम उठाया है. वह नफरत को राजनीति की बाइनरी में बदल दिए जाने के साथ आदमी के भीतर मची उथल-पुथल को साधते हैं.

वह मंडल के दौर में जातिवाद पर नब्ज रखते हुए लिखते हैं, “वाल्मीकि नगर वाली औरतों के लिए आशिक आरामगंज में खुलने वाली वह खिड़की है, जिससे झांककर वह अंदर की पूरी दुनिया देख लेती हैं.” तो वहीं कमंडल से छींटे जा रहे हिंदू राष्ट्रवाद के जल पर बसंती चाची से कहलवाते हैं “ई भंगिन और पंडिताइन को एक मत बनाओ.” रंगबाज़ कहता है, “अरे चाची ई नया जमाना है, छुआ-छूत भला कौन मानता है! रामजी भी तो केवट के नाम पर चढ़े और शबरी के जूठे बेर खाए थे.” तमतमाई हुई बसंती चाची का यह कहते हुए सावित्री बुटीक से निकलना कि “बेसी पंडिताई मत छांट औकात भुला गइल बाड़े तू आपन.. अब ई मियवां हमरा के प्रवचन दिही कि रामजी का बतवले बाड़े.” इसके बाद रंगबाज़ की बेचैनियां हैं. रैयत टोली के भीतर छाई हुई दहशत है. आरामगंज चौक पर बदलती हुई ज़ुबानें हैं.

एक लुहार लड़के दिलीप के प्यार में ठाकुर सर्वदमन सिंह की बेटी पूजा का घर से भाग जाना यूं तो एक व्यक्तिगत बगावत है. लेकिन राकेश कायस्थ ने इसे जिस तरह बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बैकड्रॉप में बनती जातीय गोलबंदी के समानांतर रचा है वह एक साथ हैरान और परेशान दोनों करता है. पांच वक्त की नमाजी जुलेखा बानो रंगबाज़ के टेलर हाऊस में गेट पर लगी रामजी की विशाल फोटो देखकर फिदा हो जाती है. वह घर आकर रंगबाज़ से कहती है, “रामजी का फोटो लगा दीजिए घर में.” रंगबाज़ का कहना कि “काहे काफिर बनना है का.” इसपर जुलेखा का जवाब “काफिर बने हमारे दुश्मन. फोटो रखने से कोई काफिर होता तो आप नहीं हो गए होते.” ऐसा रंगबाज़ आरामगंज के चौक पर गेरुआ होती राजनीति के साल दशहरे के जुलूस में कट्टर हिंदुओं के मनुहार पर नाचता हुआ जब जला दिया जाता है तो आप महसूस करने लगते हैं कि आलू के छिलके की तरह उतरती हुई चमड़ी आशिक रंगबाज़ की नहीं, आपके बदन की है. आप महसूस करने लगते हैं कि दफ्न किए जा रहे रंगबाज़ पर डाली जा रही मिट्टी के नीचे आप भी दब गए हैं.

कायदे से इस उपन्यास को यहीं खत्म हो जाना चाहिए था. लेकिन राकेश कायस्थ ने इसे एक तार्किक परिणति पर ले जाने का जोखिम उठाया है. वह नफरत को राजनीति की बाइनरी में बदल दिए जाने के साथ आदमी के भीतर मची उथल-पुथल को साधते हैं. रंगबाज़ के बेटे शमी का हैदराबाद चले जाना. एक ईसाई लड़की लिंडा से शादी कर लेना. अपने अब्बू की तलाश में आरामगंज चौक पर उनके कातिल से मुलाकात. और फिर रंगबाज़ की कब्र पर उसकी सिसकियों का बादलों के साथ एकसार हो जाना. राकेश कायस्थ जहां ले जाकर आपको छोड़ते हैं आप समझ नहीं पाते कि आपको उदास होना है या खुश. हताश होना है या आश्वस्त. आप मजबूत हैं या बिखरे हुए. पूरे आरामगंज के चौराहे पर आप निपट अकेले होते हैं. न रंगबाज़ आपके साथ है और न ही लेखक. शमी का यह कहना पीठ से चिपक जाता है कि “घर से बेदखल आदमी शायद दूसरा घर बना भी ले लेकिन मुल्क से बेदखल आदमी क्या करेगा.” इसी शिल्प, साहस और संवेदना ने राकेश कायस्थ को पहले ही उपन्यास के साथ इस समय के सबसे महत्त्वपूर्ण उपन्यासकारों की कतार में शामिल कर दिया है.

सब्जेक्टिव सी नजर आने वाली मामूली घटनाओं को भी राकेश कायस्थ ने फैक्ट का आधार दिया है. यहां तक कि दिन और तारीख के पीछे भी पूरी रिसर्च है. हिंदू-मुसलमान की राजनीति के बीच पिछड़ी जातियों की घुटन और उनकी पीठ पर पैर रखकर अपने वर्चस्व को बचाए रखने की सवर्णों की बेचैनी को एक साथ रचते हुए उपन्यास बहुत प्यार से स्त्री मुक्ति के सवालों को अपने साथ जोड़ लेता है. 90 के दशक में उदारीकरण की जो शुरुआत हुई उसने कैसे देखते ही देखते राजनीतिक-सामाजिक समीकरणों को बदलना शुरू कर दिया यह उसी आरामगंज के चौराहे पर आपको बिना कोशिश के समझ में आने लगता है. कदम-कदम पर आपको महसूस होगा कि किस तरह से न्याय की प्रक्रिया को दलितों-पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है.

पिछले दस साल में सांप्रदायिकता, जातिवाद और पॉलिटिकल नरेटिव पर इतना सधा हुआ उपन्यास नहीं लिखा गया. कथन को कथ्य में बदल देने की यह विलक्षणता राजेंद्र यादव और कमलेश्वर के बाद बहुत कम लेखकों में नजर आती है. और पूरे उपन्यास में इसे बार-बार साकार करने वाले लेखक तो न के बराबर हैं. मुझे इस बात की बिल्कुल हैरानी नहीं है कि हिंदी की मौजूदा आलोचना ने अभी तक इतने ताकतवर उपन्यास को जानबूझकर दरकिनार किया है. राकेश कायस्थ के पास आलोचकों के ध्यानाकर्षण का एक भी गुण नहीं है. वह न तो विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं, न ही हिंदी के लेखकों के बीच उठते-बैठते हैं, न दिल्ली, लखनऊ, पटना या भोपाल में रहते हैं और ना ही बहुत ज्यादा इसकी परवाह करते हैं. बावजूद इसके रामभक्त रंगबाज़ एक बेमिसाल उपन्यास है. पाठकों की अपनी भी एक प्रयोगशाला होती है. रचनाएं उसी प्रयोगशाला से गुजरकर कालजयी होती हैं. राकेश कायस्थ के रामभक्त रंगबाज़ से नजर चुराना असंभव है.

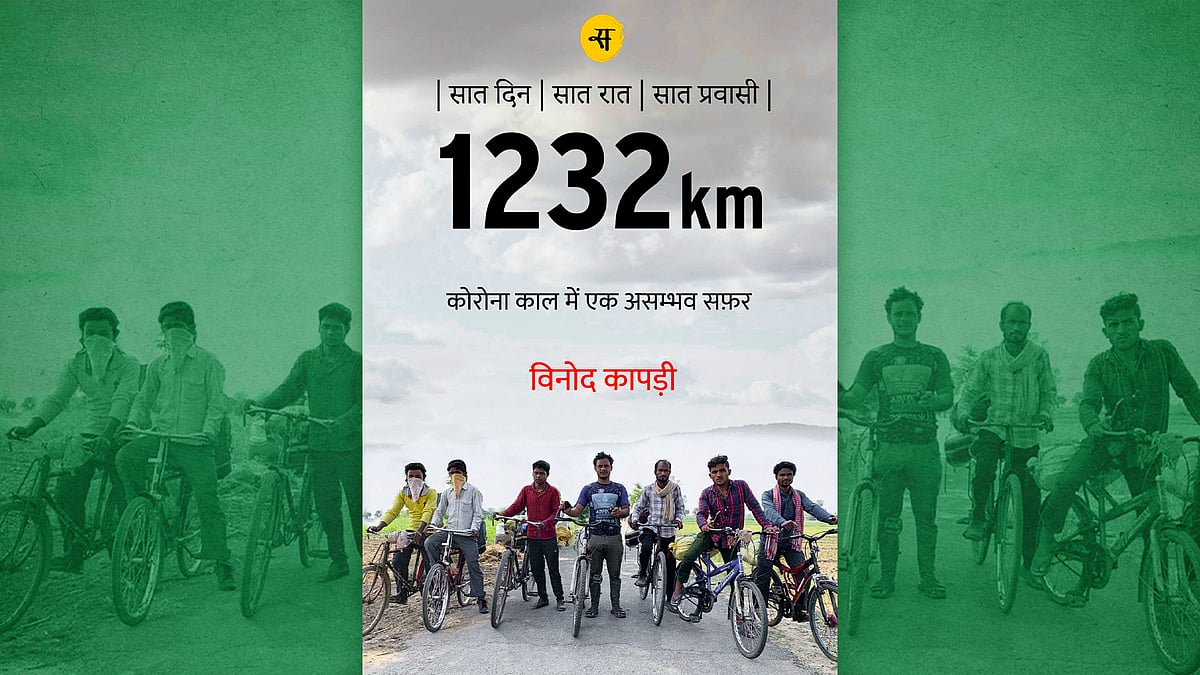

1232km: यह पुस्तक आपको पाठक नहीं, यात्री बनाती है

1232km: यह पुस्तक आपको पाठक नहीं, यात्री बनाती है पुस्तक समीक्षा: जब सरदार पटेल ने कहा था- आप कश्मीर ले लो और मामला खत्म करो

पुस्तक समीक्षा: जब सरदार पटेल ने कहा था- आप कश्मीर ले लो और मामला खत्म करो