'समस्या' शब्द को 'समाधान' बना देने से क्या होगा? जय जय अमृतकाल

शायद भाजपा सरकार यह मानती है कि देश में सब अपना कर्तव्य भूल गए हैं और इसलिए समस्या के त्वरित समाधान के लिए मोदी सरकार ने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया.

दरअसल, आरएसएस और भाजपा भारत के इतिहास को लेकर कुंठित हैं क्योंकि जिस विचारधारा को लेकर वे चल रहे हैं, वह विचारधारा आधुनिक भारत के इतिहास की खलनायक है. उस पर अंग्रेजी गुलामी के प्रति वफादारी की कालिख पुती हुई है. उनका मानना है कि वे इतिहास की मनमाफिक व्याख्या करके, कुछ प्रतीक मिटाकर, कुछ नए प्रतीक बनाकर अपने माथे का कलंक मिटा सकते हैं. दूसरे, वे लोगों को अतीत के सवालों में उलझाकर अपने अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियां बना सकते हैं. लेकिन इस सनक में वे उसी ड्राइवर की तरह बर्ताव कर रहे हैं जो गाड़ी चलाते वक्त लगातार बैक व्यू मिरर को देख रहा है.

आरएसएस के दुर्भाग्य से इस दुनिया का कड़वा सच यह है कि इतिहास, जगहों-शहरों और वस्तुओं के नाम बदलने से नहीं, देश का मुस्तकबिल बदलने से बनता है. पिछले आठ सालों का रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि आरएसएस और इसकी राजनीतिक 'शाखा'- भाजपा में वह कूवत नहीं है.

कैसी विडंबना है कि जनता और संविधान के प्रति अपना कर्तव्य भूल चुकी सरकार उस रास्ते का नाम कर्तव्य पथ रख रही है जिससे प्रधानमंत्री रोज आते-जाते हैं.

शायद भाजपा सरकार यह मानती है कि देश में सब अपना कर्तव्य भूल गए हैं और इसलिए समस्या के त्वरित समाधान व लोगों के भले के लिए मोदी सरकार ने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया. तब तो यह एक अद्भुत मास्टरस्ट्रोक है!

अब भाजपा को एक काम करना चाहिए. उन्हें बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए एक सड़क का नाम रोजगार मार्ग, भ्रष्टाचार की समस्या के लिए ईमानदारी स्ट्रीट, असमानता की समस्या के लिए समानता मार्ग... का नाम रख देना चाहिए. अमृतकाल में शायद अब हर समस्या का समाधान इसी तरह होगा.

और अंत में भाजपा को संसद में विधेयक पास करके कानून बना देना चाहिए कि "समस्या" शब्द आज से "समाधान" बोला जाएगा. जय जय अमृतकाल.

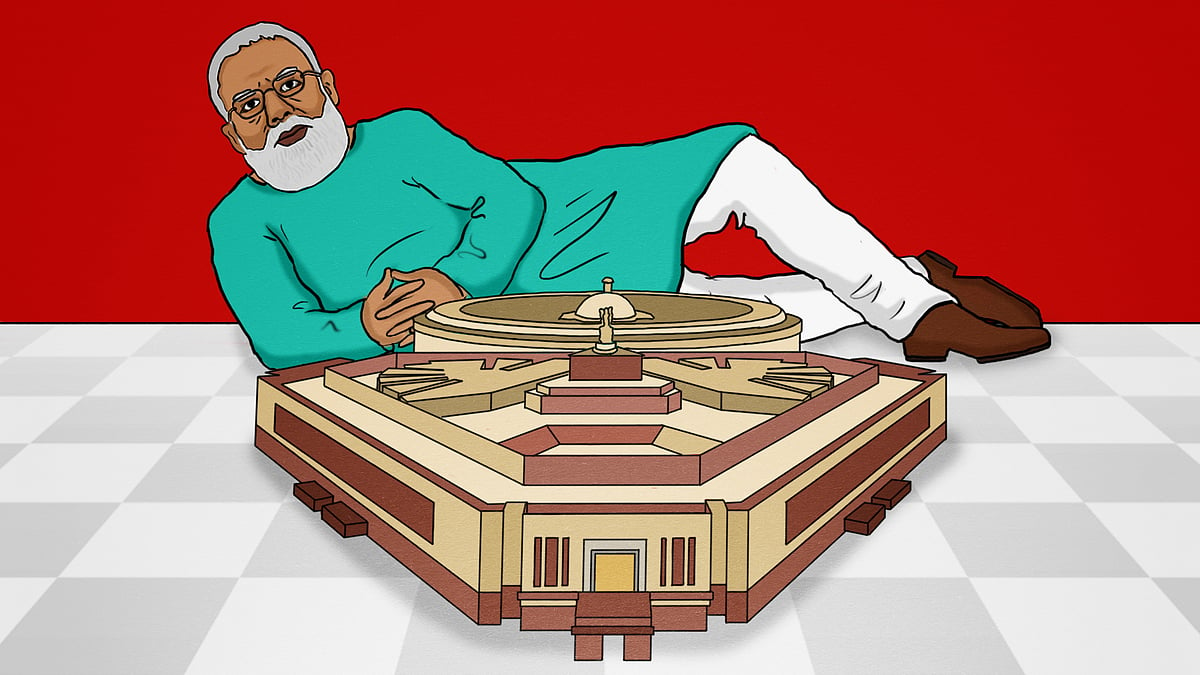

सेंट्रल विस्टा नया भारत है? असलियत में हम पुराने भारत की ओर लौट रहे हैं

सेंट्रल विस्टा नया भारत है? असलियत में हम पुराने भारत की ओर लौट रहे हैं एक दूसरे के सहयोगी हैं विकास और निरंतरता, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में यह क्यों नहीं दिखाई देता?

एक दूसरे के सहयोगी हैं विकास और निरंतरता, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में यह क्यों नहीं दिखाई देता?