'पक्ष'कारिता: दो और दो मिलाकर चार कहने से क्यों बचते हैं अखबार?

अल्ताफ के प्रकरण में जो काम हिंदी के अखबारों को करना था वो काम सोशल और डिजिटल मीडिया ने किया.

कोई यह सवाल पूछ सकता है कि एक छोटे से कस्बे के हवालात में एक युवक की हिरासत में हुई मौत को राष्ट्रीय खबर क्यों होना चाहिए. इसका जवाब खुद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़े देते हैं जिसके अनुसार हिरासत में हुई मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है. उत्तर प्रदेश में पिछले तीन साल में 1318 लोगों की पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत में मौत हुई है. यह आंकड़ा देश में हुई हिरासत में कुल मौतों का लगभग एक-चौथाई है.

सवाल उठता है कि क्या इतनी मौतों के बावजूद अर्ध-न्यायिक एजेंसियों और कमेटियों ने कुछ किया? खुद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो ऐसे आंकड़े जारी करता है, क्या वहां पहुंचने वाली ऐसी शिकायतों पर न्याय सुनिश्चित किया जाता है? कासगंज में अल्ताफ प्रकरण में मजिस्टेरियल जांच के जो आदेश दिए गए हैं, क्या ऐसी जांचें किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाती हैं? इसका जवाब भी मौजूद हैं और सारे के सारे आंकड़े इसी ओर इशारा करते हैं कि अल्ताफ की मौत को पहले पन्ने की लीड खबर होना चाहिए था क्योंकि ऐसी तमाम जांचों के नतीजों का पिछला रिकॉर्ड ''शून्य'' है. अखबार आपको ये बात नहीं बताएंगे.

पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर एक विस्तृत रिपोर्ट आयी है- ''एक्सटिंग्विशिंग लॉ एंड लाइफ: पुलिस किलिंग्स एंड कवर अप इन उत्तर प्रदेश''. यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कथित एनकाउंटर के 17 मामलों में हुई 18 युवकों की मौत की जांच करती है, जिसकी जांच एनएचआरसी ने की थी. ये हत्याएं पश्चिमी यूपी के 6 जिलों में मार्च 2017 और मार्च 2018 के बीच हुईं. यह रिपोर्ट इन 17 मामलों में की गई जांच और पड़ताल का मूल्यांकन करती है और जांच एजेंसी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट और एनएचआरसी की भूमिका की भी जांच करती है कि उन्होंने मौजूदा कानूनी ढांचे का अनुपालन किया है या नहीं.

यूथ फॉर ह्यूमन राइट्स डॉक्युमेंटेशन, सिटिजंस अगेंस्ट हेट और पीपुल्स वॉच द्वारा तैयार की गयी उक्त रिपोर्ट को जिस कार्यक्रम में जारी किया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन लोकुर ने एक बहुत जरूरी बात कही थी:

"एनएचआरसी कुछ नहीं कर रहा है. कुछ भी नहीं. तीन साल हो गए, ये सब कुछ दबा कर बैठे हुए हैं. एचएचआरसी हो या कोई भी, इसके बारे में कुछ बात नहीं कर रहा. ऐसी संस्थाओं के होने का आखिर मतलब ही क्या है जब कुछ होना ही नहीं है? खत्म करिए इनको! आप ट्रिब्यूनलों को, यहां तक कि एनएचआरसी और एसएचआरसी आदि को भी खत्म कर दें अगर इन्हें कुछ करना ही नहीं है. टैक्सपेयर इनके लिए क्यों अपनी जेब से दे?"

पूरी रिपोर्ट को यहां पढ़ा जा सकता है. रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष नीचे पढ़ें:

1. विश्लेषण किए गए 17 मामलों में से एक भी मामले में हत्या में शामिल पुलिस टीम के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई. बजाय इसके, सभी 17 मामलों में मृतक पीड़ितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 और अन्य अपराधों के तहत हत्या के प्रयास के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई.

2. 17 मामलों में से प्रत्येक में मृतक पीड़ितों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में हत्या की घटनाओं के एक समान क्रम का दावा किया गया है– पुलिस अधिकारियों और कथित अपराधियों के बीच अचानक गोलीबारी का विवरण जिसमें पुलिस पर गोली चलाई जाती है और फिर (आत्मरक्षा में) पुलिस फायर-बैक करती है, कथित अपराधियों में से एक की मौत हो जाती है जबकि उसका साथी हमेशा भागने में सफल रहता है, यह नियमित पैटर्न इन दावों की सत्यता के बारे में संदेह पैदा करता है.

3. एनएचआरसी और पीयूसीएल में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अधिकांश मामलों में प्रारंभिक जांच उसी पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी द्वारा करायी गयी जहां की पुलिस-टीम हत्या में शामिल थी. ज्यादातर मामलों में जांच अधिकारी की रैंक “एनकाउंटर” टीम के वरिष्ठ व्यक्ति की रैंक के समररूप पायी गयी. इन सभी मामलों में, सिर्फ पीयूसीएल के दिशानिर्देशों का अनुपालन दिखाने के लिए जांच को बाद में दूसरे पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया.

4. रिपोर्ट में अध्ययन किए गए सभी मामलों में एक अलग थाने के ‘स्वतंत्र’ जांच-दल द्वारा की गई जांच अपर्याप्त थी.

5. विश्लेषण किए गए 17 मामलों में से 16 में जांच-अधिकारी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अदालत में क्लोजर-रिपोर्ट दाखिल करके जांच को बंद कर दिया. सभी मामलों को इस आधार पर बंद कर दिया गया कि पीड़ित– जिन्हें “आरोपी” के रूप में नामित किया गया था– मर चुके थे.

6. 16 में से 11 मामलों में जहां पुलिस द्वारा क्लोजर-रिपोर्ट दर्ज की गयी थी, ऐसा प्रतीत होता है कि मजिस्ट्रेट ने इन मामलों में मृतक को “आरोपी” के रूप में नामित करके मामले को बंद करने से पहले पीड़ित परिवार को नोटिस जारी करने की न्यायालय की इस आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया. मजिस्ट्रेट ने प्राथमिकी में शिकायतकर्ता पुलिस अधिकारी को नोटिस जारी किया जो जांच को बंद करने के लिए “अनापत्ति” पत्र देता है. इस प्रक्रिया के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच को बंद कर देते हैं.

7. कानून (सीआरपीसी की धारा 176 (1-ए)) के मुताबिक मौत के कारणों की जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी चाहिए, हालांकि कम से कम आठ मामलों में यह जांच कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा की गयी थी जो सीआरपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन है.

8. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा तय किए गए 14 मामलों में से 12 मामलों को बंद कर दिया गया, पुलिस की ओर से कोई गड़बड़ी नहीं पायी गयी और एक मामला उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग को स्थानांतरित कर दिया गया. केवल एक मामले में आयोग ने माना कि मृतक पुलिस द्वारा ‘फर्जी मुठभेड़’ में मारा गया था. सिर्फ यही नहीं, आयोग द्वारा की गयी अन्य पूछताछ में पुलिस की कहानी में तथ्यात्मक विरोधाभासों और विसंगतियों की अनदेखी की गयी है.

9. राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ता द्वारा पीड़ित परिवारों और कानूनी-सहायता प्रदान करने वाले मानवाधिकार रक्षकों के उत्पीड़न के बारे में एनएचआरसी को कम से कम 13 पत्र दिए गए. एनएचआरसी ने पीड़ितों के परिवारों के उत्पीड़न से संबंधित पत्रों का न तो कोई जवाब दिया और न ही रिकॉर्ड में लिया. मानवाधिकार रक्षकों के उत्पीड़न के मामलों में जांच का निर्देश दिया लेकिन उन पूछताछों को भी बंद कर दिया.

जौनपुर, आगरा के बाद कासगंज: एक ही पैटर्न

अगर पिछले दिनों जौनपुर में पुजारी यादव और आगरा में अरुण नरवार की हिरासत में हुई मौत की टाइमलाइन देखें तो पुलिस जांच का बिलकुल वही पैटर्न दिखेगा जो कासगंज में है. उपर्युक्त रिपोर्ट ऐसी मौतों के मामले में पुलिस की पहले से तैयार पटकथा और काम करने की शैली पर बहुत कायदे से तथ्य रखती है. दिलचस्प यह है कि ऐसी रिपोर्टों को तो छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट तक के आदेशों का भी महकमे पर कोई असर नहीं पड़ता. अभी तीन दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में जौनपुर के पुजारी यादव की मौत के मामले की जांच कर रही सीबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि सीबीआई जांच का तरीका कोर्ट को अधिकारी को तलब कर कड़े आदेश देने को विवश करने वाला है.

चूंकि हम अन्याय की घटनाओं पर कवरेज और जनधारणा निर्माण के लिए अखबारों को कठघरे में खड़ा करते हैं, तो एक बार को यह भी पूछना बनता है कि क्या लोकतंत्र के बाकी स्तंभों के ढहते जाने की स्थिति में चौथा स्तम्भ चाह कर भी कुछ कर सकता है क्या? जब उत्पीड़न और मौत के मामलों में पुलिस, सीबीआई, मानवाधिकार आयोग से लेकर मजिस्टेरियल जांच कमेटियों का रिकॉर्ड इतना खराब है कि सर्वोच्च अदालत का एक पूर्व न्यायाधीश इन संस्थानों को बंद कर देने की बात कहने को विवश है, तो क्या खाकर हम अखबारों की आलोचना करते हैं? जबकि हम अच्छे से यह जानते हैं कि अखबार अंतत: एक व्यावसायिक उपक्रम हैं?

1984 के नायक विंस्टन ने एक सूत्र गढ़ा था: ''दो और दो मिलाकर चार होते हैं, यह कहने की आजादी ही असल आजादी है. अगर इतनी आजादी हासिल है, तो बाकी सब कुछ अपने आप होता जाएगा.'' कुछ अखबारों ने तो फिर भी दाएं-बाएं कर के पूछ ही दिया था कि दो फुट की टोंटी से साढ़े पांच फुट का आदमी कैसे लटक सकता है. सवाल यह है कि यह सहज बात इस समाज का सवाल क्यों नहीं बन सकी? क्या समझा जाय कि दो और दो चार कहने की आजादी के दिन भी अब लद रहे हैं?

मुक्तिबोध की जाति पर दिलीप मंडल और प्रियदर्शन को उनके एक मुरीद का संदेश

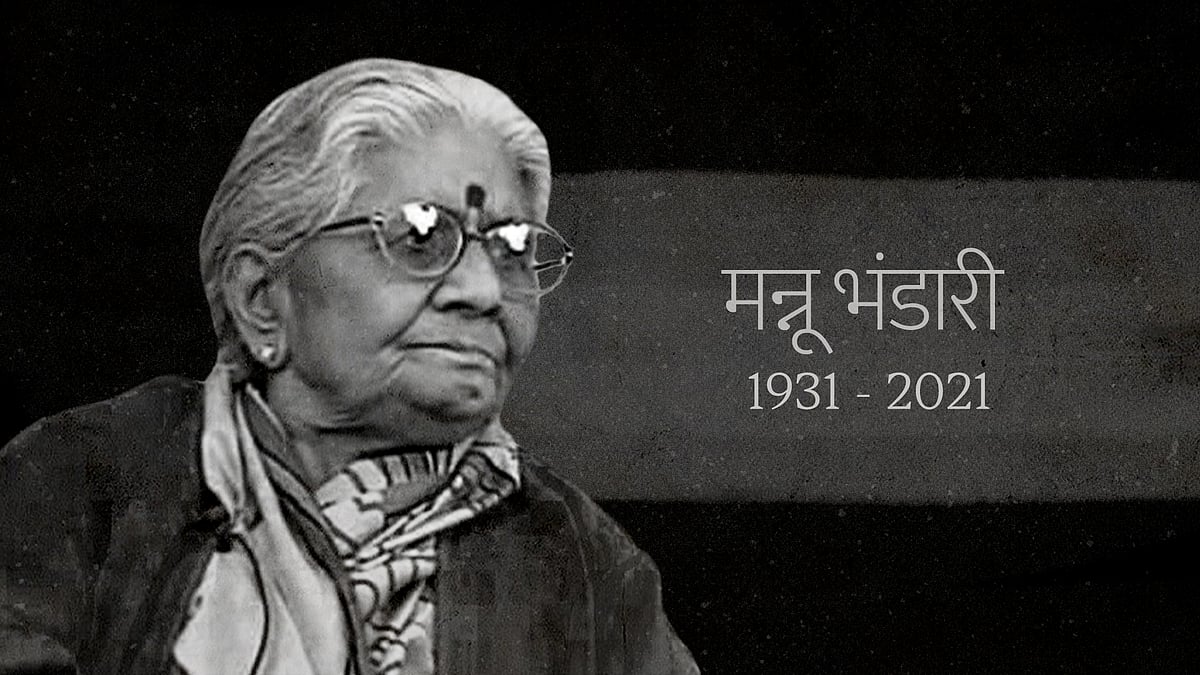

मुक्तिबोध की जाति पर दिलीप मंडल और प्रियदर्शन को उनके एक मुरीद का संदेश मन्नू भंडारी: उनकी नायिकाएं भी जानती हैं विद्रोह करना

मन्नू भंडारी: उनकी नायिकाएं भी जानती हैं विद्रोह करना