'पक्ष'कारिता: 'क्यों' के चौतरफा अंधेरे में ऑरवेल नाम का एक दीप

अगर कायदे से पत्रकारिता हो रही होती तो अखबार आपको सुप्रीम कोर्ट के कहे का अर्थ खोद कर समझाते.

हिंदी के अखबारों के साथ एक अच्छी बात यह है कि किसी संवेदनशील मसले पर वे अपनी राय बना सकें या नहीं और जाहिर कर सकें या नहीं, लेकिन अदालत की राय को ब्रह्मवाक्य मानकर वे छाप ही देते हैं. मामला जब सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से जुड़ा हो तो पहले पन्ने की खबर बननी ही है, भले मालिक और संपादक को पसंद न आए. पेगासस जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में 28 अक्टूबर की सुबह यही हुआ जब उसकी जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी का गठन करने संबंधी शीर्ष अदालत का आदेश पंजाब केसरी को छोड़ सभी हिंदी अखबारों की लीड खबर बना. कुछ ने अदालत की टिप्पणी को भी शीर्षक बनाया, लेकिन नवभारत टाइम्स और जनसत्ता ने इस मामले में थोड़ा अतिरिक्त काम किया- अपने पाठकों को 'ऑरवेलियन' का अर्थ समझाया.

नीचे जनसत्ता की खबर दो टुकड़ों में (पेज 1 की लीड और पेज 8 पर जारी) देखिए और यहां नवभारत टाइम्स की खबर का डिजिटल लिंक देखिए. ऐसा नहीं है कि इन दो अखबारों के कर्मचारियों ने अदालत का फैसला समझने के लिए पहले ऑरवेल का कालजयी उपन्यास 1984 पढ़ा हो, उसके बाद अलग से मेहनत की हो. समाचार एजेंसी भाषा से बाकायदा एक फीड जारी हुई थी. उसे केवल उठाकर चिपकाना था ताकि पाठकों को अदालती टिप्पणी का अर्थ मोटा-मोटी समझ में आ सके.

Support Independent Media

The media must be free and fair, uninfluenced by corporate or state interests. That's why you, the public, need to pay to keep news free.

Contribute

माना जा सकता है कि लीड लगाने के आखिरी वक्त में अखबारों में किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वह अपने पाठकों के लिए कोई 'एक्सप्लेनर' तैयार करे, लेकिन यहां तो संस्करण छूटने से काफी पहले दिन में ही फैसला आ चुका था. वैसे भी, 'ऑरवेलियन' पर एजेंसी का दिया रेडीमेड माल तैयार तो था ही. इसके बावजूद केवल दो हिंदी अखबारों ने ही भाषा की कॉपी को क्यों छापा? बाकी ने क्यों परहेज़ किया? इस सवाल को थोड़ा खोलकर समझते हैं.

पेगासस कांड पर 27 अक्टूबर 2021 को सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने '1984' के एक उद्धरण से फैसले की शुरुआत की. फिर आगे बताया कि याचिकाकर्ताओं ने आखिर क्यों भारतीय समाज के 'ऑरवेलियन' में तब्दील होने का खतरा जताया है. नागरिक अधिकार, निजी स्वतंत्रता, अधिनायकवाद जैसे संगीन मसलों को कुल 46 पन्ने में समेटे एक फैसले को उसके समूचे परिप्रेक्ष्य से काटकर केवल इतनी सी बात को समाचार बनाना कि अदालत ने जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी है, क्या सुप्रीम कोर्ट के साथ हुआ न्याय कहा जा सकता है? देश के समूचे राजकाज और समाज पर मुख्य न्यायाधीश ने ऐतिहासिक और तुलनात्मक नजरिेये से जो टिप्पणी की थी, उसे महज एक कमेटी गठित करने तक सीमित कर देना और साथ में संबित पात्रा व राहुल गांधी के परस्पर विरोधी बयान बक्से में नत्थी कर देना क्या पत्रकारिता कहलाने योग्य कृत्य है?

'ऑरवेलियन' के ऑरवेलियन प्रयोग

पक्षकारिता के पिछले अंक में मैंने लिखा था कि हमारे समाज में सत्य के संधान और बयान में 'क्यों' के मुकाबले 'कौन' का सवाल सांस्कृतिक रूप से ज्यादा मायने रखता है. पेगासस जासूसी कांड में 'कौन' की पहचान क्या है? जिन 'पत्रकारों और अन्य' की जासूसी हुई है, उनके पक्ष में खड़े होते हुए 'सुप्रीम कोर्ट' ने 'केंद्र सरकार' को कठघरे में खड़ा किया और एक 'जांच कमेटी' बना दी. यहां 'कौन' बिलकुल स्पष्ट है. कोर्ट ने ऐसा फैसला 'क्यों' लिया? हिंदी अखबारों में छपी खबरें पढ़ कर आप इसका जवाब नहीं समझ पाएंगे क्योंकि अखबार या तो खुद इस सवाल में उलझ गए रहे होंगे या बहुत संभव है कि इसका जवाब अपने पाठकों को नहीं देना चाह रहे होंगे.

सत्य की अभिव्यक्ति में 'क्यों' का जवाब न देना या घुमा-फिरा कर देना एक 'ऑरवेलियन' पद्धति है. ठीक इसी तरह यह भी मुमकिन है जो 'ऑरवेलियन' होने का आरोप दूसरे पर लगा रहा हो, वह खुद सच को ऑरवेलियन तरीके से छुपा रहा हो- यानी खुद सुप्रीम कोर्ट.

बात को और समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं. इसी साल जनवरी में '1984' की बिक्री में करीब 10 हजार प्रतिशत की उछाल आयी थी. इसकी पृष्ठभूमि में अमेरिका के कैपिटल हिल पर ट्रम्प समर्थकों का अराजक हमला था जो चुनाव में उनकी हार को पचा नहीं पाए थे. इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रम्प का ट्विटर खाता बंद कर दिया गया था. इस पर प्रौद्योगिकी कंपनियों को कोसते हुए उनके बेटे जूनियर ने एक ट्वीट किया था- ''हम ऑरवेल के 1984 में जी रहे हैं.''

यदि आप जूनियर के इस ट्वीट को जस का तस समझेंगे तो सच्चाई को एकदम उलटा समझ जाएंगे. दरअसल, ट्रम्प के राष्ट्रपतित्व में अमेरिका का हाल 'ऑरवेल के 1984' के जैसा था लेकिन उनके बेटे ने पलट कर ऑरवेल का मुहावरा उन कंपनियों के सिर पर दे मारा जिन्होंने ट्रम्प पर रोक लगायी थी. ट्रम्प के बेटे के बयान में सच का उलटाव मौजूद है. उसने सच को सिर के बल खड़ा कर दिया है और उसे विश्वसनीय बनाने के लिए अपनी बंदूक ऑरवेल के कंधे पर रख दी है. किसने सोचा था कि अमेरिकी 'बिग ब्रदर' के बेटे को अपने बाप के साथ हुई घटना के लिए '1984' का ही सहारा लेना पड़ेगा? विडम्बना देखिए कि मई 2021 में कहानी पलट जाती है और माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ बीबीसी पर बोल देते हैं, ''1984 को हम 2024 में घटता देख सकेंगे.''

एक लेखक के नाम पर गढ़ा एक राजनीतिक मुहावरा बीते सात दशक में वर्गीय विभाजनों को पार कर चुका है. आज सब डरे हुए हैं- 'बिग ब्रदर' से लेकर कॉरपोरेट और अदालत तक सब! सभी के पास इस परिस्थिति की तुलना करने के लिए एक ही मुहावरा है. ऐसा सदियों में शायद एक बार होता होगा. कौन जाने पहली बार ऐसा हो रहा होगा. काफ्का के नाम से 'काफ्कायेस्क' के बाद ऑरवेल के नाम से 'ऑरवेलियन' के अलावा ऐसा प्रचलित प्रयोग मुझे याद नहीं पड़ता. लगातार बदलती इस दुनिया में हर एक परिघटना को कोई न कोई 1984 के चश्मे से देख ही लेता है.

मसलन, ब्रिटिश जर्नल ऑफ जनरल प्रैक्टिस में बकिंघमशायर स्थित बर्नहम हेल्थ सेंटर के डॉ. समर रज़ाक अपने एक परचे कोविड-19, ऑर्वेल एंड दि मीडिया की शुरुआत '1984' में वर्णित पार्टी के तीन नारों से करते हुए बताते हैं कि कैसे कोरोना महामारी ने एक ऐसी नयी भाषा को जन्म दिया है जो लोगों की विचार-प्रक्रिया को जकड़ चुकी है. वे बताते हैं कि कैसे इस नयी भाषा, उससे निर्मित धारणाओं और लॉकडाउन से उपजी नयी सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों पर संदेह जताना ऑरवेल का Thoughtcrime (विचार-अपराध) बन चुका है.

सवाल है कि सच कौन बोल रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति का बेटा? माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष? एक डॉक्टर? ये सवाल अपने यहां पूछिए कि सच कौन बोल रहा है- सुप्रीम कोर्ट? सरकार? अखबार? इस सवाल का जवाब हम तब तक नहीं जान सकते जब तक ऑरवेल की भाषा को नहीं समझते. अफसोस इस बात का है कि हिंदी पट्टी में उन चीजों को गड़प कर जाने की आदत है जो उसे समझ में नहीं आती हैं और जिन्हें समझना श्रमसाध्य होता है.

हमारे समाज में 'ऑरवेलियन' छवियां

मैंने और मेरे जैसे तमाम लोगों ने अपने छात्र जीवन में या उसके आसपास '1984' पढ़ी होगी. उस वक्त यह 'कुछ' पकड़ में नहीं आता था। हिंदी पट्टी के विश्वविद्यालयों और राजनीतिक संगठनों के परिसरों में विचरने वालों को हमेशा एक मोटी बात समझायी गयी कि ऑरवेल तो कम्युनिस्ट-विरोधी लेखक है. जिन्होंने ये बातें प्रचारित कीं, वे शीतयुद्ध के मुहावरे में जी रहे थे.

रूस के विघटन के बाद आया सूचना तकनीक का दौर, मनुष्य के उपभोक्ता बनने का दौर, भूमंडलीकरण का दौर. नयी चीजें आयीं, तो नयी भाषा आयी और यथार्थ नये सिरे से नयी भाषा के आलोक में चमकने लगा. विकल्प बढ़ गए क्योंकि राज्य ने बाजार को जगह दे दी. बाजार को स्थानीय श्रम और संसाधन चाहिए थे. इसने वैश्विक और स्थानीय के टकरावों को जन्म दिया. राजनीतिक हितों के साथ मिलकर इन टकरावों ने आदिम पहचानों को उभारा, तो लंबे समय से सुप्त पड़ी सामाजिक दरारें चौड़ी हो गयीं. संसाधनों के लिए नये किस्म के युद्ध छिड़ गए- देशों के भीतर भी और देशों के बीच में भी. हमें पहली बार बताया गया कि आंतरिक सुरक्षा नाम की भी एक चीज होती है.

राज्य सारे कामधाम छोड़कर आंतरिक सुरक्षा में जुट गया और बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शीतयुद्ध के बाद करवट ले चुकी दुनिया के नये चौधरी से गलबहियां करने लगा. इस तरह गुटनिरपेक्षता शब्द और विचार दोनों के ही स्तर पर बीते जमाने का नेहरूवियन मूल्य बन कर रह गया. दो ध्रुवों से वैश्विक शक्ति संतुलन का पलड़ा जब एक ओर झुका, तो दुनिया को ऑरवेल फिर याद आए- अबकी बदले हुए मुहावरे में.

हिंदी पट्टी 1984 के महत्व से अब तक गाफिल ही रही थी क्योंकि यहां उपभोक्ताओं का एक विशाल मध्यवर्ग गढ़े जाने की प्रक्रिया लगातार जारी थी- जो वीजा पाने के लिए अमेरिकी दूतावास के बाहर लाइन लगाने में ही अपना भविष्य देखता था. समाज के बाकी तबके अभी स्वाभाविक अंगड़ाई ले रहे थे, लेकिन बाजार ने चुपके से 500 रुपये में उन्हें एक खिलौना थमा दिया था जिसे कालांतर में स्मार्ट बनना था. सब कुछ उसी गति से चलता रह सकता था और हो सकता है कि हमें आज 1984 पर बात करने की जरूरत भी न पड़ती, यदि 2008-09 में आर्थिक मंदी न आयी होती. सट्टा पूंजी, जुआरी बाजार और फर्जी बहीखातों का गुब्बारा तो एक दिन फूटना ही था, लेकिन इतनी जल्दी फूटेगा इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी.

यही वह प्रस्थान बिंदु था, जिसने हर उस चीज को आपस में जोड़ दिया जो अब तक एक-दूसरे से अलहदा दिखती थी- पैसा, युद्ध, धर्म, पहचान, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वतंत्रता, निजता, न्याय, मीडिया, नैतिकता और राजनीति. अब ऐसी राष्ट्रीय सरकारों की जरूरत आन पड़ी थी जो बिना किसी दुराव-छुपाव के पूंजी के हितों की रक्षा कर सकें. पहले की सरकारें भी ये काम करती थीं, लेकिन दिखावे के लिए ही सही लोकतंत्र के नाम पर भागीदारी और सुधार कार्यक्रम आदि साथ चलते रहते थे. अब ऐसी सरकारों की उम्र पूरी हो चुकी थी, फिर भी अगले कुछ बरसों तक इन्हें सुधरने का आखिरी मौका दिया गया. हवा-हवाई पूंजी और उधारी पर चलने वाले फर्जी बहीखातों को दुरुस्त करना अब जरूरी था, इसलिए जो कुछ भी बचाखुचा था अपनी जगह पर उन सबको उखाड़ना था, बेचना था और माल बनाना था.

इस तरह जंगल, जमीन, हवा, पानी आदि व्यापार का अनिवार्य हिस्सा बना लिए गए. उन्हें बेचने के हिसाब से वैश्विक नीतियां बनीं और सब जगह अलग-अलग शक्ल में लागू की गयीं. रातोरात मचने वाली इस खुली लूट की शक्ल लोकतंत्र जैसी ही रखनी थी, लिहाजा झूठ बोलना बहुत जरूरी था. यथार्थ को अपने नियंत्रण में करना जरूरी था.

होना कुछ और था, दिखाया कुछ और जाना था। उसके हिसाब से नयी भाषा भी गढ़ी जानी थी। उस पर आम सहमति भी कायम करनी थी। जहां कहीं सहमति बनती न दिखती हो, वहां असंतोष पैदा किया जाना था। याद करिए जुलाई 2018 में दिया गया डोनाल्ड ट्रम्प का एक बयान: ''आप जो देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, वह वास्तव में हो नहीं रहा है''!

इस तरह बीते कोई 10-12 साल के दौरान कहीं तानाशाही हटाने के नाम पर लोकतंत्र लाया गया; कहीं भ्रष्टाचार हटाने के नाम पर सरकार बदली गयी; कहीं आतंकवादियों को पकड़ने के नाम पर पिट्ठू सरकार बैठायी गयी; कहीं नकली आंदोलन खड़े किये गए; कहीं और आंदोलन करने वालों को निपटाया गया; कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नागरिकों को नागरिकों के खिलाफ खड़ा किया गया; और तकरीबन हर उस जगह जहां पूंजी के हित थे, कानूनी तंत्र को इतना मजबूत बना दिया गया कि न्याय देने और न देने का मामला सत्ताओं की मर्जी से संचालित हो सके.

कुल मिलाकर काल के निरंतर प्रवाह में समकालीन वर्तमान को चौतरफा एक ही ढंग से गढ़ा गया और अपने नियंत्रण में ले लिया गया- कुछ इस तरह से कि समकालीन राष्ट्राध्यक्षों की शक्लें बस अलग-अलग मुखौटे जैसी दिखती हैं, उनके पीछे छुपा शख्स एक ही है जिसे आप चाहें तो 'बिग ब्रदर' कह सकते हैं. उनके नाम लेना भी गुनाह हो सकता है- उत्तर प्रदेश की नज़ीर हमारे सामने है जहां नाम लेने पर 2020 में एक शख्स पर मुकदमा हो चुका है.

लगातार रंग बदलती इस दुनिया के संदर्भ में '1984' की केवल एक पंक्ति है जो मेरे ख्याल से इस उपन्यास को सर्वकालिक बनाती है. केवल दरवाजा घूम रहा है, नजारा एक ही है. वो नजारा निम्न पंक्तियों में कैद है- ''जो अतीत को नियंत्रित करता है वही भविष्य को तय करता है; जिसका वर्तमान पर कब्जा है वही अतीत को नियंत्रित करता है.''

यही वह तत्व है, जो अलग-अलग कालखंडों में अलग-अलग देशों में अलहदा रूपों में अलग-अलग लोगों को '1984' में दिखता है- नियंत्रण. यथार्थ पर नियंत्रण, यथार्थ को अभिव्यक्त करने वाली भाषा पर नियंत्रण, यथार्थ को प्रश्नांकित करने वाली स्मृतियों पर नियंत्रण, यथार्थ को भोगने वाले मनुष्य पर नियंत्रण, यथार्थ को बदलने की कोशिश करने वाले विवेक और साहस पर नियंत्रण, यथार्थ को खूबसूरत और सुकूनदेह बना सकने वाले प्रेम पर नियंत्रण, यथार्थ को बदसूरत बनाने वाली नफरत पर नियंत्रण, यथार्थ को नैतिक बना सकने वाले मूल्यों पर नियंत्रण, यथार्थ को निरंतरता बख्शने वाली परंपरा पर नियंत्रण, यथार्थ में अर्थ भरने वाले शब्दों पर नियंत्रण.

यह मनुष्य को नियंत्रित करने वाली सत्ताओं का नियंत्रण है, जो कभी साम्यवाद, कभी नाजीवाद, कभी उदारवाद, कभी सामाजिक न्याय, कभी कनफ्यूशियसवाद, कभी लोकतंत्र, कभी मजहबी कट्टरपंथ और कभी समाजवाद के रूप में हमारे सामने चोला बदल-बदल कर आती रहती हैं. सत्ता कैसा भी चोला पहन ले, वह सत्ता से च्युत होना पसंद नहीं करती. सत्ता में बने रहने की आकांक्षा ही नियंत्रण को जन्म देती है. सत्ताओं को निर्वस्त्र होने से बचाने वाली ये सभी विचारधाराएं किसी एक मकान मालिक के यहां के किरायेदार जैसी हैं. दार्शनिक और समाजशास्त्री जिग्मंट बोमैन उस मकान मालिक का नाम 'पश्चिमी आधुनिकता' बताते हैं.

यह इत्तेफाक नहीं है कि '1984' में ओ ब्रायन नाम का किरदार पुराने जमाने की सत्ताओं की कमजोरी को गिनवाते हुए कहता है उन सभी को कोई न कोई आवरण ओढ़ कर सत्ता चलानी पड़ती थी लेकिन ओशियनिया की सत्ता आधुनिक सत्ता है जिसे किसी आलम्बन की जरूरत नहीं. यह सत्ता विशुद्ध सत्ता के लिए है, और किसी चीज के लिए नहीं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है?

ओ ब्रायन ने पुरानी सत्ताओं की जिस कमजोरी को '1984' में गिनवाया है, अपने सुप्रीम कोर्ट ने भी बिलकुल वही काम किया है अलबत्ता थोड़ा 'ऑरवेलियन' ढंग से. अदालत ने क्या कहा था फिर से याद कीजिए- "राज्य हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर फ्री पास का हकदार नहीं हो सकता". अब थोड़ा ठहर के सवाल पूछिए- राज्य को 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के नाम पर फ्री पास कौन बांटता रहा है अब तक?

थोड़ा दिमाग पर ज़ोर डालिए और पूछिए कि जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की ऐतिहासिक प्रेस कांफ्रेंस के बाद क्या-क्या करने का न्यायिक 'फ्री पास' राज्य को दिया गया है. कश्मीर, सबरीमाला, अयोध्या, यूएपीए, दिल्ली दंगा, प्रवासी मजदूरों का पलायन, नागरिकता संशोधन कानून, अभिव्यक्ति की आज़ादी के केस, संसद सत्र में प्रश्नकाल का स्थगन... बहुत लंबी लिस्ट है. इन तमाम प्रकरणों में राज्य स्वयंभू नहीं रहा है बल्कि कार्यपालिका ने न्यायपालिका को न्याय 'आउटसोर्स' किया है- और यह बात मैं नहीं, खुद दिल्ली के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एपी शाह कह चुके हैं. ऐसे में जब जज लोग ऑरवेल का यह कथन उद्धृत करते हैं, कि- ''यदि आप किसी राज़ को रखना चाहते हों तो उसे खुद से भी छुपाना सीखें''- तो यह राज्य पर कोई दोषारोपण नहीं है, बल्कि राज्य को एक नसीहत है कि कैसे शुद्ध अधिनायकवादी बना जाता है.

दरअसल, सरकार से कोर्ट यही कह रहा है कि पुरानी सत्ताओं के तरीके से बाज़ आओ! हर बात पर राष्ट्रीय सुरक्षा का आवरण ओढ़ना छोड़ दो! यह सत्ता के लिहाज से कमजोरी मानी जाती है. बिना किसी आलम्बन के सत्ता चलाओ, केवल सत्ता के लिए! यहां कोर्ट खुद कुछ नहीं मान रहा. उसके कहने का बस इतना आशय है कि ऑरवेलियन स्टेट शौक से बनाओ, लेकिन तरीके से भी, ताकि कोई आरोप न लगने पाए. इसलिए जाओ, पहले '1984' पढ़ो, फिर ये सब खुराफात करो!

अगर कायदे से पत्रकारिता हो रही होती तो अखबार आपको सुप्रीम कोर्ट के कहे का अर्थ खोद कर समझाते. अगर सामान्य पत्रकारिता भी हो रही होती तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट का कहा ही सच मानकर अखबार आपको समाज के 'ऑरवेलियन' हो जाने का अर्थ समझाते. चूंकि पत्रकारिता हो ही नहीं रही, केवल कर्मकांड हो रहे हैं इसलिए अखबारों को जांच कमेटी बनाए जाने के पीछे छुपे 'क्यों' से कोई मतलब नहीं है. उन्होंने आपको बुनियादी सूचना के लिहाज से खबर दे दी है, लेकिन सच को छुपा लिया है. यह सच दो परतों में छुपा हुआ है. पहली परत 'ऑरवेलियन' के अर्थ से खुलती है. दूसरी परत ऐसा बोलने वाले की मंशा से खुलती है.

इस लिहाज से देखें तो मुझे सबसे निर्दोष इस देश की सत्ता की जान पड़ती है जो हर बात पर अपने आवरण यानी 'राष्ट्रीय सुरक्षा' को उघाड़ कर रख देती है. इसके मुकाबले कहीं ज्यादा खतरा उनसे है जो इस आवरण को ओढ़े रखने का 'फ्री पास' देते हुए ऐसा करने से सत्ता को गाहे-बगाहे चेताते हैं और जॉर्ज ऑरवेल के कंधे पर अपनी बंदूक रख के खुद पवित्र गाय बन जाते हैं.

इन दोनों से ज्यादा खतरनाक इस देश के अखबार हैं क्योंकि वे दो स्तरों पर सच को छुपाते हैं. दो ही कारण हो सकते हैं- या तो वे सच को जान-बूझ कर छुपाते हैं कि कहीं जनता सच समझ गयी तो जाने क्या होगा. यह बेहद खतरनाक बात है. दूसरा कारण यह भी हो सकता है और यही सबसे ज्यादा संभव जान पड़ता है कि अखबारों के संपादकगण मूर्ख हैं. वे सच और उसकी परतों को समझते नहीं. अब सोचिए, आपको रोज़ सुबह ज्ञान देने वाला अगर मूर्ख है तो इससे ज्यादा खतरनाक बात लोकतंत्र में और क्या हो सकती है?

ऑरवेल खुद क्या चाहते थे?

आप अगर सुधी पाठक हैं और अखबारों को शक की निगाह से देखते हैं तो आपको 1984 एक बार पूरी पढ़ जानी चाहिए. हिंदी के पाठकों के लिए राजकमल प्रकाशन इस उपन्यास का नये सिरे से एक अनुवाद छापने जा रहा है, लेकिन फिलहाल तात्कालिक जरूरत बस इतना जान लेने की है कि जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 को लिखा क्यों था. उपन्यास पूरा करने के बाद क्रैनहैम के अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे ऑरवेल ने मृत्युशैय्या से फ्रेडरिक वॉर्बर्ग को अपना वक्तव्य लिखवाते हुए बताया था कि उन्होंने यह किताब इसलिए लिखी है ताकि हम अपनी इच्छाशक्ति पर परदा न पड़ जाने दें बल्कि उसे और मजबूत कर सकें. उन्हीं के शब्दों में:

''इस खतरनाक दुस्वप्न भरी परिस्थिति से जो नैतिक सबक लिया जाना है वह बहुत साधारण है: जो कुछ भी चल रहा है उसे रोक दो, सब तुम्हारे हाथ में है.''

ऑरवेल के इस आखिरी संदेश में 'तुम' भविष्य के वे अजन्मे बच्चे हैं, जिनके नाम उनके नायक विंस्टन ने डायरी लिखना शुरू की थी. 1949 के वे अजन्मे बच्चे 2021 के हम हैं. आप हैं. हम सब हैं. वे नहीं, जो सत्ता में, अदालतों में या अखबारों में मनुष्य की खाल ओढ़े बैठे सच का रोज़-ब-रोज़ अंग-भंग करने में जुटे हुए हैं. जो चल रहा है, उसे रोक देना ही चौतरफा अंधेरे में एक दीया जलाने के समान है. दीपावली और है क्या? अंधेरे पर प्रकाश की जीत ही तो है. प्रकाश तो 'क्यों' पूछने और जानने से आएगा. किसी के कहे को लेकर जश्न मनाने से नहीं, चाहे वह सबसे बड़ा पंच ही क्यों न हो! बुद्ध तो बहुत पहले कह ही गए हैं- अपना दीप खुद बनो, खुद को रोशन करो.

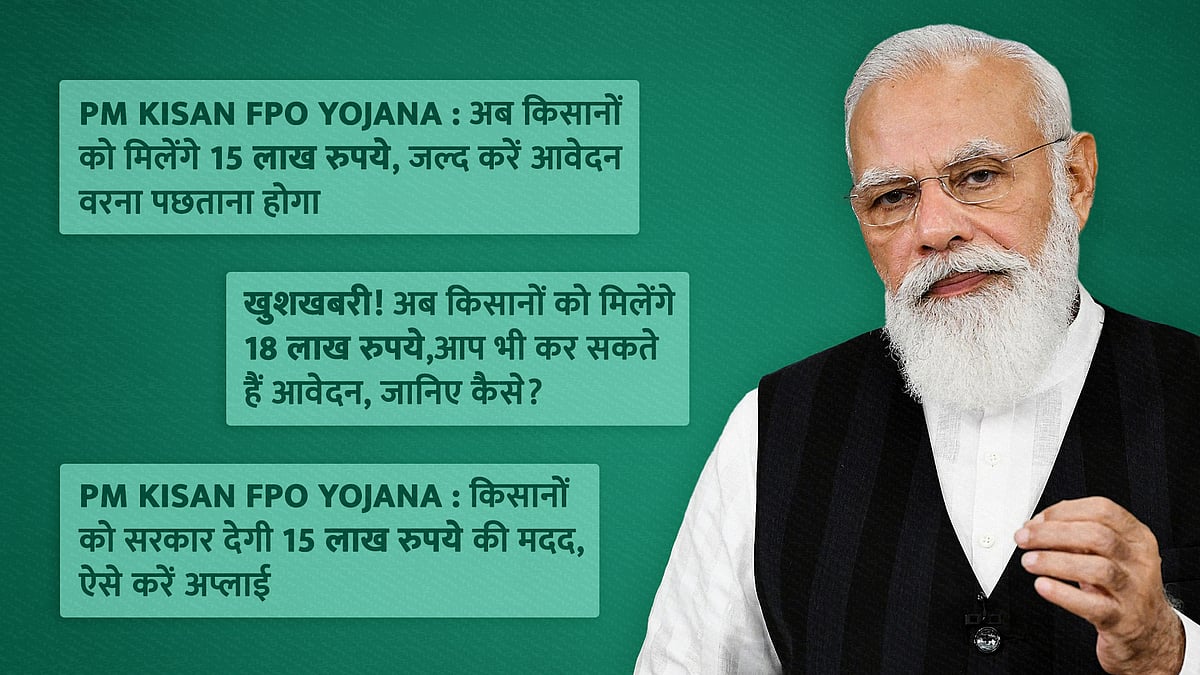

जागरण, न्यूज़ 18 हिंदी और इंडिया डॉट कॉम ने गलत जानकारी देकर की मोदी सरकार की तारीफ

जागरण, न्यूज़ 18 हिंदी और इंडिया डॉट कॉम ने गलत जानकारी देकर की मोदी सरकार की तारीफ दैनिक जागरण: विज्ञापन के पन्ने पर, खबरों की शक्ल में, यूपी सरकार की तारीफ का सच?

दैनिक जागरण: विज्ञापन के पन्ने पर, खबरों की शक्ल में, यूपी सरकार की तारीफ का सच?

Power NL-TNM Election Fund

General elections are around the corner, and Newslaundry and The News Minute have ambitious plans together to focus on the issues that really matter to the voter. From political funding to battleground states, media coverage to 10 years of Modi, choose a project you would like to support and power our journalism.

Ground reportage is central to public interest journalism. Only readers like you can make it possible. Will you?